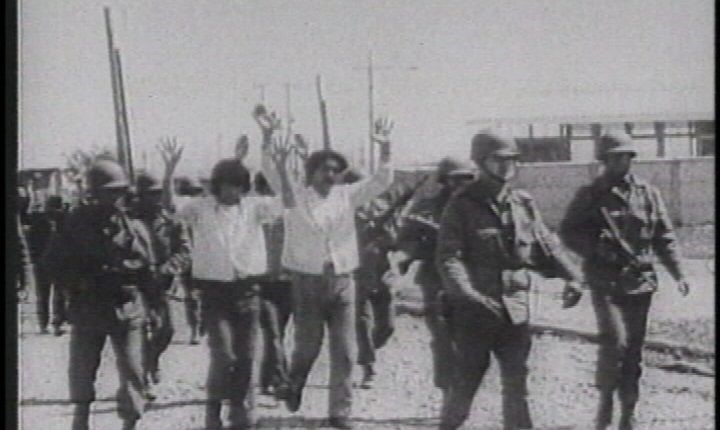

La Corte Suprema condenó a cuatro militares en retiro por su responsabilidad en los delitos consumados de homicidio calificado de Gregorio José Liendo Vera, Rudemir Saavedra Bahamondez, Víctor Eugenio Rudolph Reyes, Víctor Segundo Valeriano Saavedra Muñoz, Santiago Segundo García Morales, Luis Mario Valenzuela Ferrada, Sergio Jaime Bravo Aguilera, Luis Hernán Pezo Jara, Víctor Fernando Krauss Iturra, Pedro Purísimo Barría Ordóñez, Enrique del Carmen Guzmán Soto y José René Barrientos Warner. Ilícitos perpetrados en octubre de 1973, en la ciudad de Valdivia, en el caso denominado: Caravana de la Muerte. Episodio Valdivia.

En fallo unánime (causa rol 122.163-2020), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrado por los ministros Haroldo Brito, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, la ministra María Teresa Letelier y el abogado (i) Ricardo Abuauad– revocó la sentencia impugnada y condenó a Santiago Arturo Ariel de Jesús Sinclair Oyaneder a la pena de cumplimiento efectivo 18 años de presidio, en calidad de autor de los delitos. En tanto, la confirmó en la parte que condenó al acusado Juan Viterbo Chiminelli Fullerton, con declaración que deberá purgar 18 años de reclusión, como coautor.

En el caso del acusado Pedro Octavio Espinoza Bravo deberá cumplir 10 años de presidio, como autor; y Emilio Robert de la Mahotiere González, 5 años y un día de presidio, como cómplice.

El máximo tribunal estableció error de derecho en la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago, al acoger en la especie la media prescripción.

“Que, en el mismo sentido, debe tenerse presente que por Decreto Ley N° 3, de 11 de septiembre de 1973, se estableció el estado de sitio por ‘conmoción interna’, concepto que, posteriormente, es fijado por el Decreto Ley N° 5, de 12 de septiembre de 1973, y en este se señala que el estado de sitio por conmoción interna debe entenderse como ‘Estado o Tiempo de Guerra’ para la aplicación de la penalidad y todos los demás efectos; que, estos amplios efectos abarcan también las circunstancias eximentes, atenuantes, agravantes y las de extinción de responsabilidad; que, este estado se mantuvo hasta el 11 de septiembre de 1974, en que se dictó el Decreto Ley N° 641, que estimó innecesario mantener la declaración de guerra interna, señalando que todo el territorio de la República se encontraba en Estado de Sitio, en grado de defensa interna, por el plazo de seis meses, plazo que se renovó por otros seis meses, por el Decreto Ley N° 1.181, de 10 de septiembre de 1975, que declaró que el país se encontraba en ‘estado de sitio, en grado de seguridad interior’’; que, en consecuencia, el Estado o Tiempo de Guerra, rigió al menos hasta el 10 de septiembre de 1975, fecha que hace aplicable los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Chile y publicados en el Diario Oficial el 17 de abril de 1951; que, así, encontrándose vigentes y con plena validez los Convenios de Ginebra de 1949, se hace aplicable su artículo 3°, relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, que obliga a los Estados contratantes, en caso de conflicto armado sin carácter de internacional, ocurrido en su territorio (que es justamente la situación de Chile durante el período comprendido entre el 12 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1975), al trato humanitario, incluso de contendientes que hayan abandonado sus armas, sin distinción alguna de carácter desfavorable, prohibiéndose, para cualquier tiempo y lugar, entre otros: a) los atentados a la vida y a la integridad corporal, y b) los atentados a la dignidad personal”, detalla el fallo.

La resolución agrega que: “Asimismo, ese instrumento internacional consigna, en su artículo 146, el compromiso de sus suscriptores para tomar todas las medidas legislativas necesarias en orden a fijar las adecuadas sanciones penales que hayan de aplicarse a las personas que cometen, o den orden de cometer, cualquiera de las infracciones graves definidas en el Convenio, como también a buscar a tales personas, debiendo hacerlas comparecer ante sus propios tribunales y tomar las medidas necesarias para que cesen los actos contrarios a las disposiciones del Acuerdo, que en su artículo 147 describe lo que se entiende por infracciones graves, a saber, entre ellas, el homicidio intencional, torturas o tratos inhumanos, atentar gravemente a la integridad física o la salud, las deportaciones y traslados ilegales, y la detención ilegítima”.

“En consecuencia –prosigue–, el Estado de Chile se impuso, al suscribir y ratificar los citados Convenios, la obligación de garantizar la seguridad de las personas que pudieren tener participación en conflictos armados dentro de su territorio, especialmente, si fueren detenidas, quedando vedadas las medidas tendientes a amparar los agravios cometidos contra personas determinadas o lograr impunidad de sus autores, teniendo especialmente presente que los acuerdos internacionales deben cumplirse de buena fe y, en cuanto el Pacto persigue garantizar los derechos esenciales que nacen de la naturaleza humana, tiene aplicación preeminente, puesto que esta Corte, en reiteradas sentencias, ha reconocido que la soberanía interna del Estado de Chile reconoce su límite en los derechos que emanan de la naturaleza humana, valores que son superiores a toda norma que puedan disponer las autoridades del Estado, incluido el propio Poder Constituyente, lo que impide que sean desconocidos y, menos aún, vulnerados”.

Para la Corte Suprema: “(…) en consecuencia, la aplicación de la figura de la media prescripción o prescripción gradual de la pena, contemplada por el artículo 103 del Código Penal, no es admisible tratándose de ilícitos de lesa humanidad, toda vez que la calificación antes aludida obliga a considerar la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que excluye la utilización tanto de la prescripción total como de la llamada media prescripción, por entender tales institutos estrechamente vinculados en sus fundamentos y, consecuencialmente, contrarios a las regulaciones de ius cogens provenientes de esa órbita del Derecho Penal Internacional, que rechazan la impunidad y la imposición de penas no proporcionadas a la gravedad intrínseca de los delitos, fundadas en el transcurso del tiempo”.

“Que, así las cosas, al haber acogido por los sentenciadores de la instancia, la minorante de la media prescripción o prescripción gradual de la pena respecto de los acusados, se ha incurrido en un error de derecho que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en cuanto su aplicación les permitió hacer una rebaja de la pena a imponer, en un caso no permitido por la ley, motivo por el cual los recursos de casación el fondo en estudio serán acogidos en lo que dice relación con la presente causal”, concluye.